こころの装い箱 2008年一箱目

文庫番覚書2008に戻る

こころの装い箱 2008年一箱目

文庫番覚書2008に戻る

あらたな光

冬至から、クリスマス、大晦日、元旦、松の内と様々な行事が目白押しで、

ああ、いい加減に投げ出したいとも思うのですが、周りもみんな、張り切ってきます。

いつもは、互いの台所仕事には立ち入らない、義母と私の間にも、購入予定のものの調整から始まって

台所の分担が、何とはなしに語られて、今年は孫娘は当てにはできないね。と言いながら、見えないタスキで

奮い立っています。

茨城の母からも、何を用意しておけばいいかしら、と婿殿の食を一番に相談されます。

本心は、どこがいつもの日と違うんだろうと、いつも通りにやるからと、そう思いながら、皆のこころが

伝わってきます。

そして、義父が崩さない、育った慣わしを、面倒くさいと言いながら、連れ合いを動かすには良い口実。

そうやって、年の暮れを迎えました。

衣・食・住がどうしてこの順番なのかしらと、思いませんか?私達にとっての大切な事。

どうして食べるということじゃない。ことばとは不思議ですね。

きっと語呂が悪かったんだろうと納得はするのですが、そうすると、住むということ。

建築とは人間だけがすることだったのかしら。

蟻塚はなんだかサグラダ・ファミリアみたいに神々しい。設計家がいるような自然界。

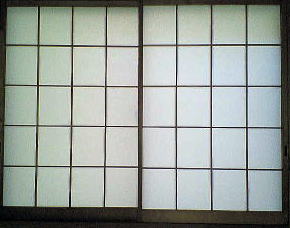

障子の貼り替えをしながら、いろいろなことを考えます。

なんと住むということは、家の建具、建材というものは私達の身体の延長なのでしょう。

舌切り雀が舐めた糊は、ご飯の糊だったのでしょうね。この頃は、合成糊も多いけど、

私の母や祖母がしていた障子貼りは、メリケン粉を煮溶かして、ダマができたら、

今年は雨が多くて粉が湿気っていてと言いながら、その糊の匂いも懐かしい。

そんな作業に精を込め、年をとって私に残る技術は障子貼り婆かなと、砂かけばばあを想像し、

新しきもの来るという言葉を言ったのは誰だったのか。一陽来復。

この地球上のほとんどの民族が冬から春への、神話伝承をもっていて、それがくらしの信仰にもなって

今、何故だか、大騒ぎして、新年を迎えているけれど、ここに住む。そのことで誰もが希望を持てる。

そんな年を迎えたのです。それはつながり、身の丈であびる光。

2008年の装い箱には、稲城に東京マイコープの本部が在った頃。採ってきた種から毎年咲く

ルコウソウを置く事にしました。

|

地域のおやしろに 初めて行った初詣 お祭りのお手伝いは していましたけれど 元日を迎える おごそかさ 参道の人々の列に灯り |

|

|

すみだこまちと おきたまの 藁と稲穂 夢の谷の縄 明浜の牛鬼の 棕櫚の毛 |

|

| 初詣 | 元朝に門を出ると月 | 河川敷の初日 | オールスター |