|

歳時記の中に風土記を書き込むことにしてみます。二日間の小旅行は隣県の諏訪大社へと。

上社ご神体は山そのもの。なんと守屋さん。守屋山が諏訪大社のご神体だそうです。

|

八ヶ岳をいつもと違う

角度で観ます。

この辺りで左には

甲斐駒も勇壮に

そびえてました。 |

|

そもそも諏訪大社

とは上社・下社

全部で四社あると

出てくる前日まで理解してませんでした。

|

| 中央道から |

|

到着 |

|

|

大ケヤキがあります

すべてが

神域の中に在り

出雲大社との関係も |

|

梶の木だそうです。

上社の紋の

根は4本

下社の神紋の

根は5本 |

| 神域 |

|

神紋 |

|

|

国内最大の

一枚皮

どんな牛だったのかと

びっくりします |

|

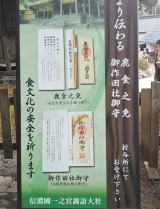

食文化の

安全を祈って

欲しかったのに

お財布は車に

お守りもご祈祷も

しなかった

そもそもの

作田もどうなる

事やら |

| 大太鼓二基 |

|

鹿食之免 |

|

|

凍み豆腐

さまざまな品揃え

寒天もたくさん |

|

この階段は

なんて懐かしい

置いてある石の

崩れていても

踏み歩く何かが |

| 本宮参道で |

|

魂が還るところへ |

|

|

上社前宮が

もともとの信仰の

はじまったところ

特別な空気が

感じられます |

|

拝殿に行きつく前に

八ヶ岳を

一望できる

ポイントに |

| 神殿跡 |

|

眺望 |

|

|

昭和7年の遷宮の

材を使い

本宮とはまた別な

締め方 |

|

懐かしさのもと

たどり着く前に

感じたのはこれ |

| 前宮拝殿 |

|

鎌倉道 |

|

|

水眼

この流れの

とうとうと下り

諏訪湖へと

注いでいくのです |

|

諏訪大社の神官

大祝照雲頼重が

中先代の乱で

足利氏と戦い

自害をした供養 |

| 水眼(すいが) |

|

供養 |

|

中央道を一時間強で、自宅から諏訪まで来ることができるのに、あまりにも勉強不足だった自分。

閑居山の裏手にあった鎌倉道や、山そのものがご神体であることなどに、自分の身体に吸い込んでいる空気が共振して、同調している。そのような感覚に前宮ではなりました。

前宮は茅野市にありそこには尖石縄文考古館などもあるというのです。

のんびりと四社巡りの旅ですが、午前はこのように体感する神域でした。

|